■ 2022 小さな旅19 ■

12/14 石巻 吉浜・大川小被災地訪問

今回は元吉浜小学校校長の佐藤ご夫妻の案内で吉浜小学校、大川小学校を訪問した。時間経過とともに風化しまいがちな東日本大震災の悲惨な現状を見学してその恐ろしさを実感できました。我々は被災した教訓を次世代へきちんと伝えていくことが大事で求められていると感じた次第です。

石巻 釣石神社

合格祈願、家内安全、身体健康、夫婦円満などの御利益がある神社です。

社名の由来となった巨石は、幾多の災害でもビクともしないことから「落ちそうで落ちない受験の神」として有名で、合格祈願に多くの参拝者が訪れています。

冬には、日本の音風景百選に選ばれている、北上川河口のヨシ原のヨシを使った「茅ではなくヨシの輪」が境内に飾られます

落ちそうで落ちない岩…近年パワースポットとして注目されることになった、釣石神社のご神体でもあります。

周囲14mもあるこの岩、見れば見るほど今にも崖から滑り落ちて来そう…。しめ縄でしっかりと釣り上げられているのか(これが「釣石神社」の名前の由来とも)、絶妙なバランスなのか…。

今にも落ちそうなご神体ですが、度重なる災害にもびくともしないのです。昭和53年の宮城県沖地震、そして記憶に新しい平成23年の東日本大震災…。

東日本大震災ではこの辺り一帯も津波に襲われ、社務所や鳥居などが流されてしまいましたが、この岩は無事でした。

そのことから「落ちない」パワースポットとして、受験生が多く訪れています。受験生だけでなく、会社の経営者が業績が「落ちない」といった願掛けで来られることも。

何かからとにかく「落ちたくない人」はぜひ訪れておきたいパワースポット

************************************************************************

吉浜小学校慰霊碑

相川小学校と吉浜小学校はともに北上川の河口左岸延長部にあり、海に近くて山に接するような箇所に立地している。両校ともに鉄筋コンクリート3階建で津波避難場所に指定されていた。地震後、相川小学校では裏山の高台に避難したのに対し、吉浜小学校では校舎の先ず3階に避難し、さらに屋上に移動した。避難した両校の職員と児童は無事であったが、吉浜小学校の場合は津波が屋上ギリギリのところまで押し寄せ、まさに危機一髪の状況であった。相川小学校と吉浜小学校は津波に呑みこまれて両校とも校舎水没(資料ⅰ)とされている。

相川と吉浜は現在は石巻市に属しているが、明治の三陸地震津波が発生した当時は十三浜村(じゅうさんはまむら)であり、十三浜村では津波で211人が死亡している。村内では相川の被害が最も大きく、そのうち死者158人が相川であった。また、相川では昭和の三陸沖地震の津波の後に分散移動が行われている。このような災害を経験していることにより、相川は津波に対して危険な位置にあることが認識され、相川小学校では津波避難は裏山と前もって決められていたのではないだろうかと想像する。

一方、吉浜付近では明治以降顕著な被害は発生していないし、避難場所に指定されていることから校舎内に留まれば安全だと考えられていたのかも知れない。また、住民も津波に襲われるとは思っていなかったようである。吉浜小学校の海側に避難場所に指定されていた石巻市北上総合支所(鉄骨木造2階建)があった。総合支所には少なくとも57人の住民や職員がいたとみられが、無事が確認されたのは3人だけであった。吉浜小学校の全校児童49人のうちの死者行方不明の7人はいずれも同支所にいた可能性があるという。

周辺に被災経験のある集落があってもその箇所に被災履歴がない、あるいは防災マップでは浸水域に入っていない、さらに津波避難場所に指定されていることなどが高台避難を阻害する原因となっている可能性がある。市が指定した避難場所は安全であると信じ、その避難場所で犠牲になった人々が少なからずいた。津波避難場所になっていた公共施設が被災したのは想定(一般には明治三陸地震津波)を超える津波であったことに尽きるが、明治以降に被災経験がなければ安全であると考えるのはいかにも危うい。

児童は守るべき対象であり、校舎の立地条件は津波の心配のないより安全な場所を選定すべきであろう。人口の減少により、全国的に小学校の統廃合が進められているが、これに伴う増築、新築、廃校などの選択には災害を考慮した検討が望まれる。

************************************************************************

大川小遺構

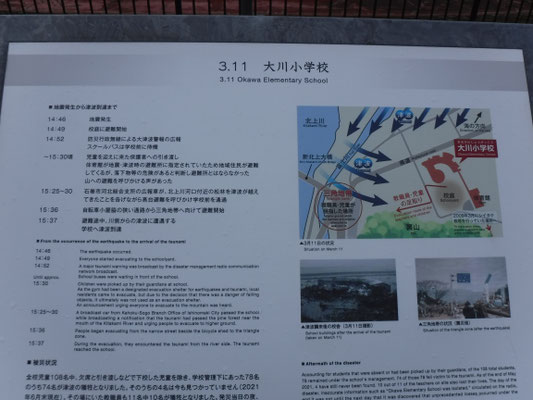

石巻市釜谷地区の北上川河口から約4㌔の川沿いに位置する大川小学校は、3月11日の東日本大震災で全校児童108人の7割に当たる74人が死亡、行方不明となった。

あの日、あの時、学校と地域で何が起き、人々はどう行動したのか。その報道記事を追ってみた。

一連の報道の中、河北新報社は震災からほぼ半年となる9月8日、大川小学校の惨状を証言をもとに克明に検証しており、これだけの犠牲者を出した要因にも触れている。

下図に小学校のマップとともに、当時の津波浸水予想図(市のハザードマップ)を貼った。河北新報社は、釜谷地区はこれまでに津波が到達した記録がなく、住民は大川小学校がいざという時の避難所と認識していたこと、しかも、山と堤防に遮られていて津波の動向が把握できない環境だったこと等が避難を遅らせた要因として挙げた。これらを勘案すると、宮城県も石巻市も昭和三陸大津波レベルなら大川小学校には津波が来ないことを公言し、それ以上の大津波への対応は全く考慮していなかったと言わざるを得ない。もし大津波が来たらここは危険との意識が住民に無かったのはそのためだったと言える。大地震だったにもかかわらず、5分で完了可能な裏山への避難が選択肢の後方へ押し下げられてしまったのは、大川小学校に集まった人々のほとんどに危機意識が欠けていたためであり、そのように仕向けてしまった一因は行政にあったと推察できる。

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)