■ 2020 小さな旅 2 ■

1/26~1/28 冬の北陸7大観光名所めぐり

<白川郷・五箇山・東尋坊・永平寺・一乗谷・兼六園・ひがし茶屋>

****************************************************************

白川郷(1/26)

岐阜県の白川郷合掌造り集落は、1995年に世界文化遺産に登録されました。ミシュランで3つ星として掲載された日本を代表する人気観光地で、田んぼに囲まれた中に茅葺屋根の家が点在する山村の景色は、まさに日本の原風景。城山展望台、和田家、旧遠山家民俗資料館などがあります。少し観光化している印象はありますが、一度は訪れたい定番観光地です。今年は雪がなく、本日は(1/26)ライトアップも予定されておりました。雪の夜景のイメージはこの写真のようです。

五箇山(1/26)

いまここにある、永遠の瞬間

のどかな田園風景の中に静かに佇む、菅沼・相倉合掌造り集落。豊かな自然に囲まれたこの場所には、時間の流れから切り取られたひとつの歴史が「生きて」います。1995年の世界遺産登録後、五箇山に多くの人が訪れるようになりました。その特徴的な建築様式は、見た目にも、構造的にも人びとの興味を引きます。そしてまた、合掌造り集落を取り巻く景観の美しさにも心打たれることでしょう。しかし、合掌造りの魅力は表面的な感動だけではありません。ふと見下ろすと、茅葺き屋根が青々とした田園の中にたたずんでいる。集落は、庄川が蛇行しながら東へ流れを変える地点の右岸、南北約230メートル、東西約240メートルの舌状に北に突出した河岸段丘面にあります。背後には急傾斜の山地が迫り、その山腹は木の伐採が禁じられ、雪持林として保存されています。1995年、ユネスコの世界遺産の「文化遺産」に指定されました。

東尋坊(1/27)

東尋坊は、今から約1,200 - 1,300万年前の新生代第三紀中新世に起こった火山活動で、マグマが堆積岩層中に貫入して冷え固まってできた火山岩が、日本海の波による侵食を受け地上に現れたものとされている。屏風岩、柱状節理が発達している。東尋坊の火山岩は白色の斜長石の斑晶や暗緑色の普通輝石・紫蘇輝石の斑晶を含む東尋坊安山岩で、マグマが冷えて固まるときにできた五 - 六角形の柱状の割れ目(柱状節理)がよく発達している。この柱状節理の規模の大きさが地質学的に極めて貴重であるとされ、昭和10年(1935年)に国の天然記念物・名勝に指定された。また、平成19年(2007年)には日本の地質百選に選定された。

大本山永平寺(1/27)

曹洞宗には、大本山が2つあります。ひとつは福井県にある大本山永平寺(だいほんざん えいへいじ)であり、ひとつは横浜市にある大本山總持寺(だいほんざん そうじじ)です。これを両大本山といいます。 両大本山は曹洞宗寺院の根本であり、信仰の源であります。 大本山の住職の正式な呼び方は貫首(かんしゅ)といい、「禅師さま」と親しくお呼びしております。大本山永平寺は1244年、道元禅師が45歳のとき、波多野義重(はたの よししげ)公の願いによって、越前(福井県)に大仏寺(だいぶつじ)を建立し、2年後に永平寺と改められたことに始まります。深山幽谷の地にたたずむ山門(さんもん)、仏殿(ぶつでん)、法堂(はっとう)、僧堂(そうどう)、庫院(くいん)、浴室(よくしつ)、東司(とうす) の七堂伽藍(しちどうがらん)では、修行僧が道元禅師により定められた厳しい作法に従って禅の修行を営んでいます。

一乗谷朝倉氏遺跡(1/27)

福井市の南東約10キロ、一乗谷にある朝倉氏遺跡は、戦国時代に朝倉氏五代が103年間にわたって越前の国を支配した城下町跡。武家屋敷・寺院・町屋・職人屋敷や道路に至るまで町並がほぼ完全な姿で発掘され、国の重要文化財・特別史跡・特別名勝に指定されています。一乗谷朝倉氏遺跡は福井市街の東南約10キロにあり戦国時代朝倉氏五代の城下町の跡がそっくり埋もれていました。京都の金閣寺や広島の厳島神社に並び国の三重指定(特別史跡・特別名勝・重要文化財)を受ける大変貴重な遺跡となっています。栄華を極めた城下町の街並みをほぼ完全な姿で再現しており当時の衣装に着替えて戦国時代にタイムスリップしたような感覚になります。毎年8月には「越前朝倉万灯夜」「越前戦国まつり」を同時開催し、迫力ある火縄銃の砲煙を見ることができ夜には約15,000個をこえるキャンドルの灯で幻想的な雰囲気になります。

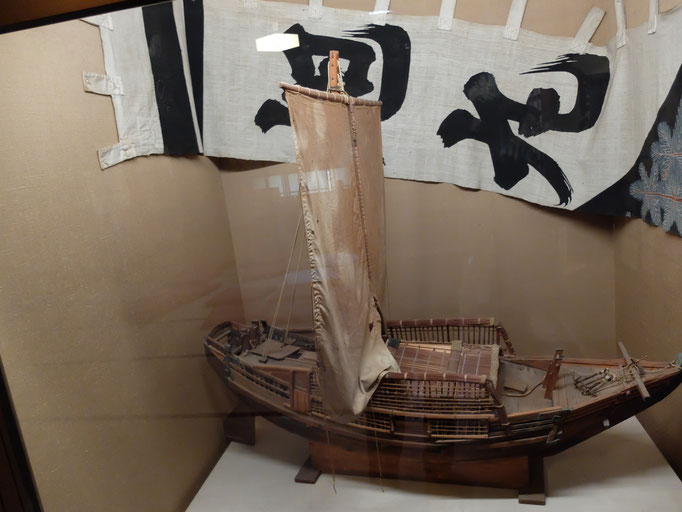

北前船の里資料館(1/28)

北前船とは、江戸時代後半から明治時代にかけて日本海を舞台に活躍した買い積み船で、大阪と北海道を往復し多大の財と文化をもたらしました。 資料館の建物は、明治9年に建てられた北前船主の邸で市の指定文化財になっています。 屋敷内の柱や梁には立派な部材が使われ、漆が塗り重ねられた柱は130年余り経った現在見事な光沢を保っています。 館内には航海に使われた道具や船ダンス、船絵馬など数多くの資料を展示しています。日本海のロマン漂う船主の邸です。藩政期から明治中期頃まで瀬戸内、日本海、北海道を舞台に活躍した「北前船」に関するさまざまな資料を展示公開しています。

館内には航海用具や船箪笥、20分の1の船模型をはじめ、多くの資料が展示されています。

建物は橋立の北前船主・酒谷長兵衛が1876(明治9)年に建てたもので、最高級の建材を使った建物から、船主の豪勢な暮らしぶりをうかがい知ることができます。

2017年4月には、「北前船」をテーマとしたストーリー「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」が日本遺産に認定されました。

金沢兼六園(1/28)

特別名勝兼六園は、岡山の後楽園、水戸の偕楽園と共に「日本三名園」の一つと称される、江戸時代の代表的な林泉廻遊式庭園です。

春の桜、秋の紅葉、冬の雪吊りなど四季折々の美しさを見せ、いつ訪れても素晴らしい景観を見せてくれます。

「ことじ灯籠」や雪吊りされた「唐崎の松」など、テレビや雑誌で目にしたことのない方はいないでしょう。園内には他にも美しく興味深い名勝がいっぱいです。雪を楽しむことも兼六園の魅力。最近は雪が少ないと感じる金沢の冬ですが、今回は全く雪がない状態でした。でも雪つりの姿はとてもすばらしく、冬の兼六園の定番となっております。この季節は空気も綺麗で、天気が良い日は遠くまで景色が見渡せ、別世界の雰囲気を感じることが出来ました。写真は雪の霞ヶ池の灯籠で素敵ですね。

金沢城(1/28)

金沢城は、犀川と浅野川にはさまれた小立野台地の先端に築かれた平山城。金沢城は1580年(天正8)加賀一向一揆の拠点となっていた金沢御堂を陥落させた佐久間盛政がその跡に築いた城を、1583年(天正11)前田利家が加賀支配の拠点とすべく築城の名手といわれる高山右近を招いて近世城郭へと改修した。天守は落雷により焼失。現存している櫓と門は石川門や三十軒長屋などわずかしかないが、当時の櫓の数は全国最大級で加賀百万石の威容を誇った。現在も復元整備が行われている。

ひがし茶屋街(1/28)

ひがし茶屋街は、約200年ほど前、江戸時代に加賀藩が城下のお茶屋を集めて誕生した、藩公認の茶屋まちです。金沢市内には他にも、にし茶屋街と主計待茶屋街があり、ひがし茶屋街は中でも最も規模が大きく、重要伝統的建造物群保存地区にも指定されています。石畳の両脇には、紅殻格子と呼ばれる格子戸を備えた町屋が続き、かつての華やかな風情をそのままに残し、今でも夜には華やかなお座敷が繰り広げられています。ひがし茶屋街では、様々な楽しみ方があります。風情ある町並み散策や、江戸時代から続くお茶屋見学。金沢で人気の和菓子屋めぐりに、老舗巡り。私は裏路地の散策が好きです。夕暮れ時のひがし茶屋街の雰囲気も、とても素敵です。

宿泊 1/26(越中となみ野 ロイヤルホテル)

富山県砺波市は砺波平野の中央部に位置し、独特の田園風景が広がる。砺波はチューリップの球根の産地として有名です。

1952年から続く「となみチューリップフェア」では約600品種約100万本のチューリップが会場内を彩る。珍しい品種やチューリップで描かれた地上絵など、いつもとは違うチューリップの姿を楽しめる。砺波チューリップ公園から程近い「越中となみ野温泉」では、八尾累層と医王山累層の2つの水源を持っているため、その両方の特性を堪能することができます。

宿泊 1/27(山中温泉河鹿荘 ロイヤルホテル)

山中温泉の歴史は古く、今から1300年前に奈良時代の高僧・行基が発見したと伝えられています。行基は丸太に薬師仏を刻んで祠を造り、温泉のお守りとしました。多くの人が山中を訪ね、その湯で病と疲れを癒したとされます。時は過ぎて平安末期の治承の頃。能登の地頭・長谷部信連は一羽の白鷺が傷めた足を山陰の小さな流れで癒しているのを見つけます。その場所を掘ると5寸ばかりの薬師如来像が現れ、美しい温泉が湧き出しました。信連はここに12件の湯宿を開き、それが山中温泉旅館の始まりと語り継がれています。さらに長い時を経た元禄の頃。俳聖・松尾芭蕉が弟子の曾良を伴って日本各地を旅した奥の細道の途中、元禄2年7月27日に山中温泉を訪れています。芭蕉は山中の湯を、有馬・草津と並ぶ「扶桑の三名湯」と讃え、「山中や 菊は手折らじ 湯の匂ひ」の句を読みました。9日間も山中に逗留した芭蕉は、薬師堂を詣で、温泉につかり、風光明媚な景色を心から楽しんだと言われています。以来300年余の時が流れた今もなお、ここ山中の地にはこんこんと湧く出湯と豊かな自然、日本の美と心が受け継がれています。

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)